Ciao, questa è Pisoliny, la newsletter dedicata al sacro riposo e all’improduttività, che curo per provare a far pace con le turbolenze del mio sonno e per costruire una solidale community di insonni, che per ora è arrivata a circa 2.200 persone.

Esce durante la prima notte di ogni mese.

Per raccontarmi la tua storia col sonno, farmi domande o chiedere informazioni, scrivimi qui pisoliny@gmail.com.

Romanticismo o non romanticismo?

Da qualche tempo si parla dell’ennesimo concetto socio-psicologico con un nome marketing accattivante: lo "sleep divorce", o divorzio del sonno, che descriverebbe l'accordo tra partner conviventi di dormire in letti separati o camere diverse per riposare meglio, pur mantenendo una relazione intima e soddisfacente. Questa pratica si basa sull'idea che la qualità del sonno possa essere compromessa dalla condivisione dello stesso letto, a causa di fattori come: russamento, diverse preferenze di temperatura e di materassi, movimenti notturni, differenze nei ritmi circadiani (es. uno dei partner è mattiniero, l'altro nottambulo) o nello stile di vita (es. turni di lavoro, uscite serali).

Cosa ne pensano i miei amici

Da anni pongo la questione a chi conosco, da molto prima di scoprire che questo fenomeno fosse sociale e si stesse preparando ad avere un nome specifico. “Non pensate che molti problemi di coppia potrebbero essere evitati, se ognuno avesse la propria stanza in cui dormire?”; “Non sarebbe molto più romantico poter decidere quando dormire con il partner, piuttosto che accettare la condivisione del letto come si accettano le regole aziendali sul lavoro?”, “Non credete che la scarsa qualità del sonno possa compromettere una relazione?” “Come spiegate il fatto che in molte coppie longeve a un certo punto uno dei due vada a dormire sul divano del salotto?”. Eccetera, eccetera.

Indovinate cosa ho scoperto? Quelli più scioccati dal mio ragionamento, che in un certo senso traducevano il mio modo di vedere la notte come una risoluzione poco romantica, erano anche le persone con meno problemi di sonno, addormentamento, risvegli notturni, insonnia.

Non facciamo finta che non esista l’aspetto economico

Dunque, detto che la questione interessi chi in effetti vede la qualità del sonno precipitare nelle relazioni di convivenza - devo ammetterlo: nel mio caso si tratta anche dell’idea di poter avere “la propria camera da letto”, con libri, arredo e colori personali, ma anche materasso e struttura letto, forse un po’ nell’idea esistenziale di tempio sacro in cui dormire -, è stato inevitabile per me concentrare l’attenzione su un aspetto non banale di tutto questo discorso: il potere economico delle coppie.

Chi può permettersi, oggi, di convivere in un’abitazione che non solo abbia tutti gli agi possibili (un bel salotto, un ampio terrazzo o giardino, una cucina abitabile, uno studio in cui lavorare), ma anche DUE camere da letto? Esatto, i ricchi (o chi eredita case di famiglia).

Il capitalismo gioca, ancora una volta, un ruolo cruciale ignorato dai media: modella i nostri spazi domestici, le nostre abitudini e perfino le norme culturali che regolano la vita di coppia.

Le abitazioni delle famiglie proletarie sono da sempre composte da poche stanze: spesso, più membri della famiglia devono condividere lo stesso spazio per dormire. Nel XX secolo, la cultura di massa e il consumismo hanno promosso e consolidato un’idea desiderabile di spazio condiviso. Il matrimonio moderno, fortemente influenzato dalla psicoanalisi e dal discorso romantico, ha enfatizzato l'intimità fisica ed emotiva, rendendo la condivisione del letto matrimoniale un simbolo di unità e amore. La diffusione di letti matrimoniali, venduti come un must per le coppie, è stata anche spinta dall'industria dell’arredamento, che ha capitalizzato l’ideale romantico. Ecco un concetto che mi fa sempre perdere il senno: la romanticizzazione delle condizioni economiche. “Che tristezza dormire in stanze separate”, sostituisce il “Non avremmo comunque un’altra scelta”.

Privilegio, questo sconosciuto

In tale contesto, la promozione dello "sleep divorce" come soluzione per il benessere della coppia o per la qualità del sonno può apparire come una forma di privilegio mascherato da scelta. Di fatto, nelle coppie a medio e basso reddito, o che vivono in città dove il mercato immobiliare è fuori controllo, lo spazio limitato non consente di esplorare opzioni come dormire separati, senza sacrificare la funzionalità degli spazi domestici. È un privilegio poter scegliere come dormire, e questa scelta è spesso accompagnata da una narrazione che non tiene conto delle barriere economiche. In questo senso, lo "sleep divorce" diventa anche una metafora delle disuguaglianze: ciò che appare come una decisione personale è, in realtà, un privilegio economico e sociale.

Il concetto stesso di "privacy" è strettamente legato alla classe sociale. In molte culture pre-industriali, la privacy era un’idea inesistente: le persone più povere vivevano e dormivano in spazi comuni. È stato solo con l’espansione del capitalismo e della proprietà privata che l’idea di avere spazi personali distinti è diventata un valore aspirazionale.

La mia esperienza personale

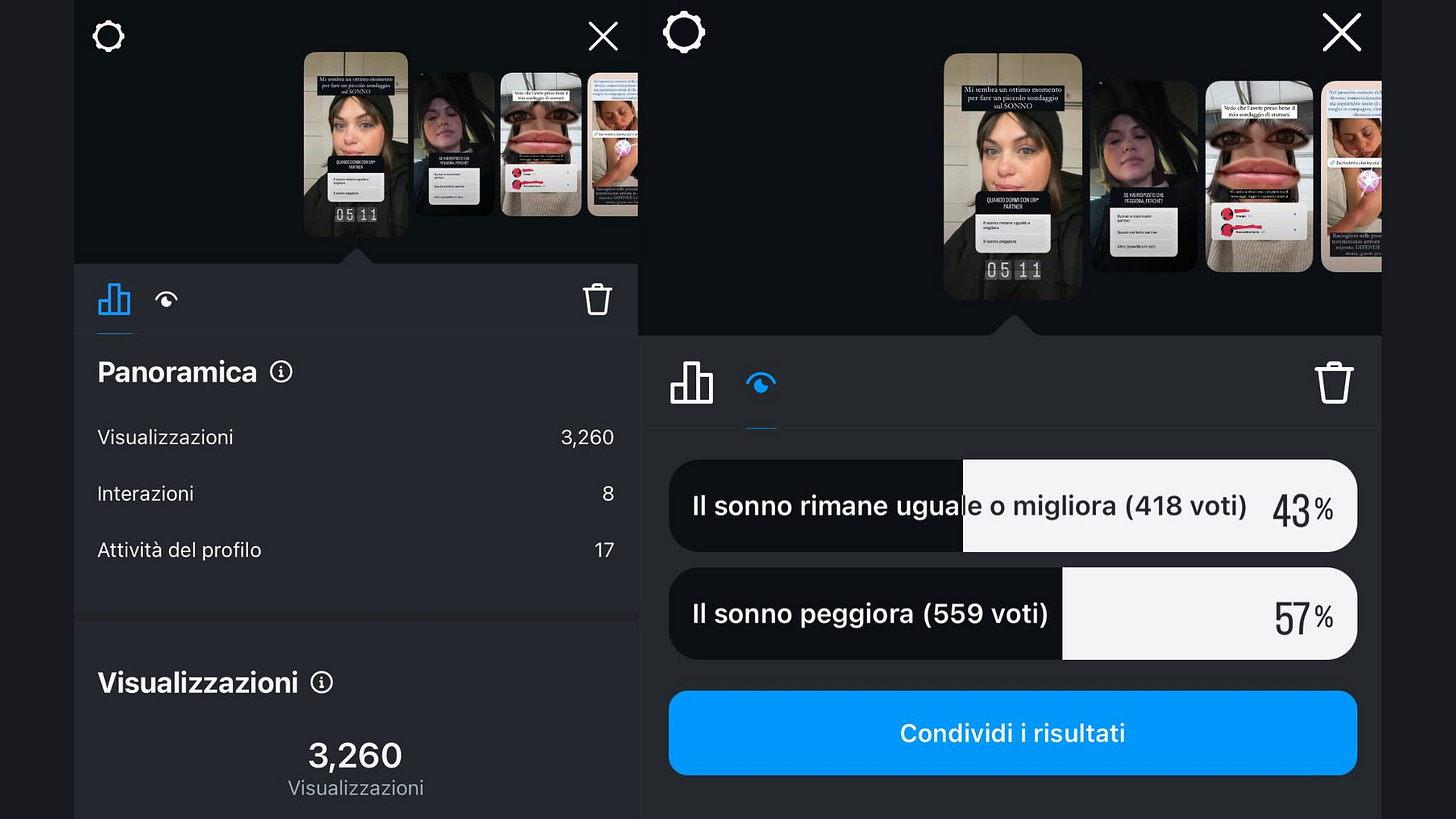

Quando ho deciso di chiedere alla mia community Instagram di esprimersi sul tema “il tuo sonno peggiora o migliora accanto a partner?”, alcuni amici mi hanno scritto per prendermi in giro, sostenendo in modo ironico che volessi lamentarmi del mio partner. La verità è che questo argomento mi appassiona da molti anni e mi sono domandata spesso come avrei gestito una relazione sentimentale con un uomo che russasse durante la notte. La risposta è sempre stata: male. Malissimo.

Il mio attuale partner non ha questo problema (soffre invece di apnee notturne, ma questa è un’altra storia). Ci capita però di lamentarci a vicenda dei cuscini quando dormiamo nell’altra casa: io ho cuscini molto bassi, lui molto alti.

I risultati del sondaggio

mi hanno sorpresa. A discapito del mio pregiudizio sui disturbi al sonno causati dal condividere lo spazio del letto, la maggior parte delle persone mi ha risposto che la qualità del sonno a volte peggiora e a volte migliora, e questo dipenderebbe dal tipo di relazione con la o il partner, più che dai suoi movimenti, russamenti e risvegli. Nelle relazioni lunghe e stabili, dove si sono creati rituali del sonno comuni e in cui esiste un legame di fiducia e serenità, il sonno tenderebbe infatti a migliorare. Questo è anche il motivo per cui il sondaggio “Come cambia il tuo sonno quando dormi con un* partner?” ha messo in difficoltà gli utenti (nonostante abbia risposto un terzo delle persone che ha visualizzato le Stories, una percentuale molto alta che evidenzia quanto il tema sia sentito).

Come si può notare, non c’è una grande propensione della seconda risposta rispetto alla prima, al contrario di ciò che avevo predetto. Molti mi hanno infatti chiesto come mai avessi voluto approfondire soltanto la risposta “il sonno peggiora”, e mi hanno inviato messaggi scritti e vocali per raccontarmi la loro esperienza personale.

Teaser sulla prossima puntata

Visto che le testimonianze sono state tante, alcune anche molto articolate, ho deciso di dedicare tutta la prossima puntata a parlare di quello che mi avete raccontato. Preparatevi a scoprire dei mondi incredibili.

Altre domande che potremmo farci nel frattempo

Quanto ha contribuito il marketing a rafforzare l’idea che dormire insieme sia un segno di intimità e amore?

Come cambiano le abitudini di sonno tra culture e classi sociali in diverse parti del mondo?

Come cambiano i sogni, quando dormiamo in compagnia?

Cose da leggere

Neri Pozza mi ha omaggiato di questo romanzo, che mi è piaciuto da matti e voglio consigliare. Le venti giornate di Torino di Giorgio De Maria è un romanzo inquietante, profetico, con caratteristiche horror inserite in un contesto urbano. Pubblicato per la prima volta nel 1977 senza grande clamore, è poi diventato un culto e ora torna in questa nuova edizione. Il protagonista è un curioso che indaga su una serie di eventi inspiegabili avvenuti dieci anni prima a Torino: omicidi brutali, un’epidemia di insonnia e una misteriosa "Biblioteca", luogo creato per promuovere l’aggregazione cittadina, che invece diventa uno strumento di potere sui segreti altrui, creando una rete di spionaggio reciproco. In altre parole, Facebook raccontato negli anni Settanta.

Chi sono

Mi chiamo Valentina Cesarini, sono laureata in Psicologia Clinica ma da più di dieci anni mi occupo di comunicazione nel mondo digital. Oggi lavoro per GEDI, in particolare sui progetti VD News e FEM, come autrice di documentari, interviste, format in studio e outdoor, progetti speciali e branded content. In passato ho lavorato come content manager/editor/social media specialist/head of content (PIG mag, Deejay TV, Mondadori - TV Sorrisi).

Pisoliny è una newsletter che curo per provare a far pace con le turbolenze del mio sonno, e per parlare a una solidale community di insonni.

Per raccontarmi la tua storia col sonno, per farmi domande o chiedere collaborazioni, scrivimi qui pisoliny@gmail.com.

Volentieri lascio un commento. Per me è fonte di serenità e sicurezza dormire nel letto matrimoniale con il mio compagno e i due cagnetti che vivono con noi. Significa ricaricare le batterie in un luogo sicuro. Non importa se uno ha la tosse o russa. Però ti confermo che proprio il desidero di dormire insieme o meno per me è sempre stato un valico. Per motivi di odori, abitudini, temperature ecc